Lesezeit: ca. 10 Minuten

Am 22. Oktober durfte ich im Rahmen einer Veranstaltung im TARGET WORLD – Hunting Competence & Shooting Performance Center in Landscheid über die öffentliche Wahrnehmung der Jagd im digitalen Raum sprechen. Eingeladen war ein Publikum aus jagdaffinen Unternehmerinnen und Unternehmern. Der Ort hätte passender kaum sein können: TARGET WORLD vereint Ausbildung, modernste Shooting Ranges, Seminarräume und Eventflächen zu einem Kompetenzzentrum, das eindrucksvoll zeigt, wie sich Tradition, Präzision und Dialogfähigkeit miteinander verbinden lassen. Genau darum ging es auch in meinem Vortrag: um Haltung, um Wirkung und darum, wie Kommunikation zur Brücke werden kann zwischen Revier und Gesellschaft.

Digitale Räume folgen anderen Gesetzen

Auf sozialen Netzwerken gelten andere Spielregeln als im analogen Diskurs. Während Gespräche in der echten Welt von Begegnung, Kontext und Zwischentönen leben, werden Diskussionen online durch Algorithmen, Hashtags und personalisierte Netzwerke strukturiert. Dadurch entstehen abgeschlossene Teilöffentlichkeiten mit eigenen Deutungsregeln – Räume, in denen Emotionen verstärkt, Gegenstimmen ausgeblendet und Wahrnehmungen selektiv gefiltert werden.

So wird der digitale Debattenraum zu einem Netz aus affektgetriebenen Resonanzen. Er vermittelt Nähe und Gemeinschaft, erzeugt aber oft nur Echos bestehend aus Likes, Kommentaren und geteilter Empörung, die Bedeutung simulieren, ohne Tiefe zu schaffen.

Und genau in diesem Umfeld bewegen wir uns, wenn wir als Jägerinnen und Jäger kommunizieren. Hier entscheidet nicht allein der Inhalt, sondern die emotionale Energie, die eine Botschaft entfaltet.

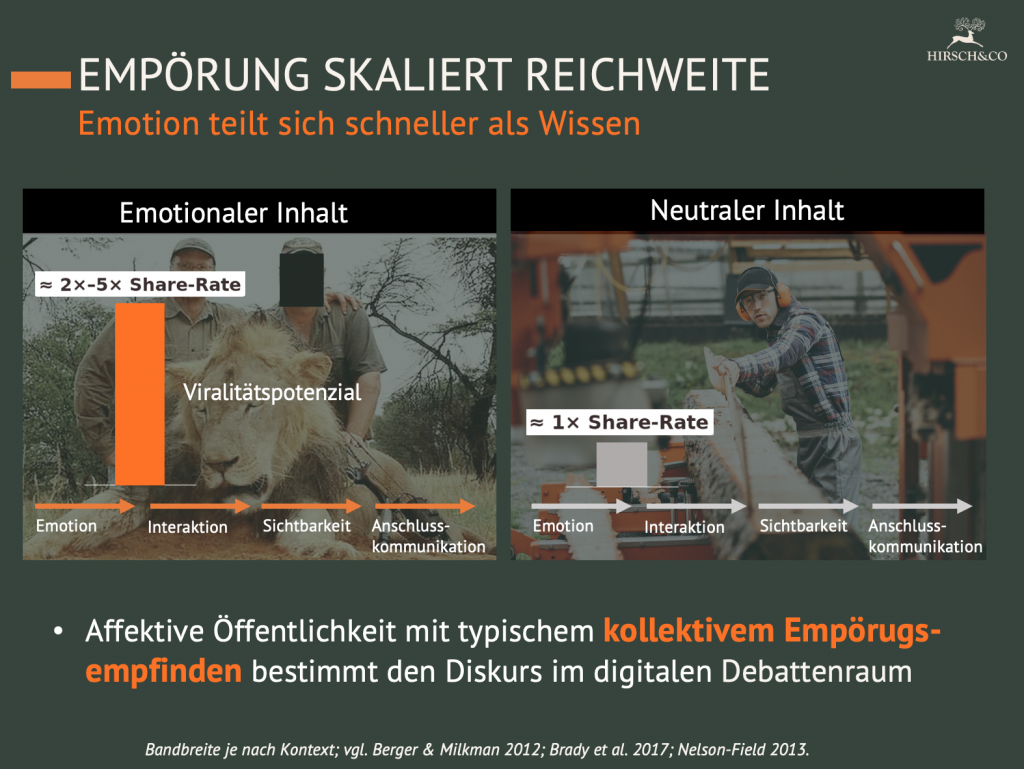

Empörung skaliert Reichweite, Wissen dagegen verbreitet sich langsam.

Wer also digitale Kommunikation gestalten will, muss verstehen, wie Emotion, Interaktion, Sichtbarkeit und Anschlusskommunikation zusammenwirken und wie daraus Wirkung entsteht.

Zwischen Revier und Reichweite

In meiner empirischen Studie (Fischer, C. 2024. Masterarbeit) habe ich untersucht, wie die Generation Z jagdliche Inhalte wahrnimmt. Für die Untersuchung habe ich Erlgerbilder gewählt, da sie innerhalb wie außerhalb der Jägerschaft besonders kontrovers diskutiert werden. Die Ergebnisse sind eindeutig:

- Über 70 % empfinden klassische Erlegerbilder als nicht ästhetisch oder abstoßend.

- Zwischen 96 % und 99 % bewerten sie solche Darstellungen negativ.

- Fast 60 % geben an, dass Erlegerbilder ihr Bild von der Jagd nachhaltig negativ beeinflussen.

Diese Zahlen zeigen, dass das visuelle Narrativ der Jagd im Netz unserer sorgfältigen Aufmerksamkeit bedarf. Wir können nicht davon ausgehen, dass Bilder, die innerhalb der jagdlichen Community Anerkennung finden, auch außerhalb positiv verstanden werden.

Wir dürfen nicht nicht die Binnenlogik kleiner, geschlossener Zirkel bedienen, sondern müssen uns an der mehrheitlichen Wahrnehmung der Gesellschaft orientieren.

Wer Kommunikation nur für die eigenen Blase betreibt, verpasst die Chance, Akzeptanz und Verständnis zu schaffen.

Die Macht der Emotionen

Digitale Kommunikation funktioniert über affektive Öffentlichkeit. Nicht Argumente, sondern Emotionen strukturieren den Diskurs. Ein Beitrag, der Emotionen auslöst – positiv oder negativ –, erreicht ein Vielfaches an Reichweite gegenüber neutralen Inhalten. Doch Reichweite allein ist kein Qualitätsmerkmal. Denn mit der Steigerung der Sichtbarkeit wächst auch die Verantwortung. Jede Veröffentlichung trägt zur kollektiven Deutung der Jagd bei. Deshalb braucht es ein Bewusstsein und Sensibilität im Umgang mit jagdlichen Inhalten: Kommunikation ist immer auch Ausdruck von Haltung. Wer kommuniziert, repräsentiert. Und wer repräsentiert, trägt Verantwortung.

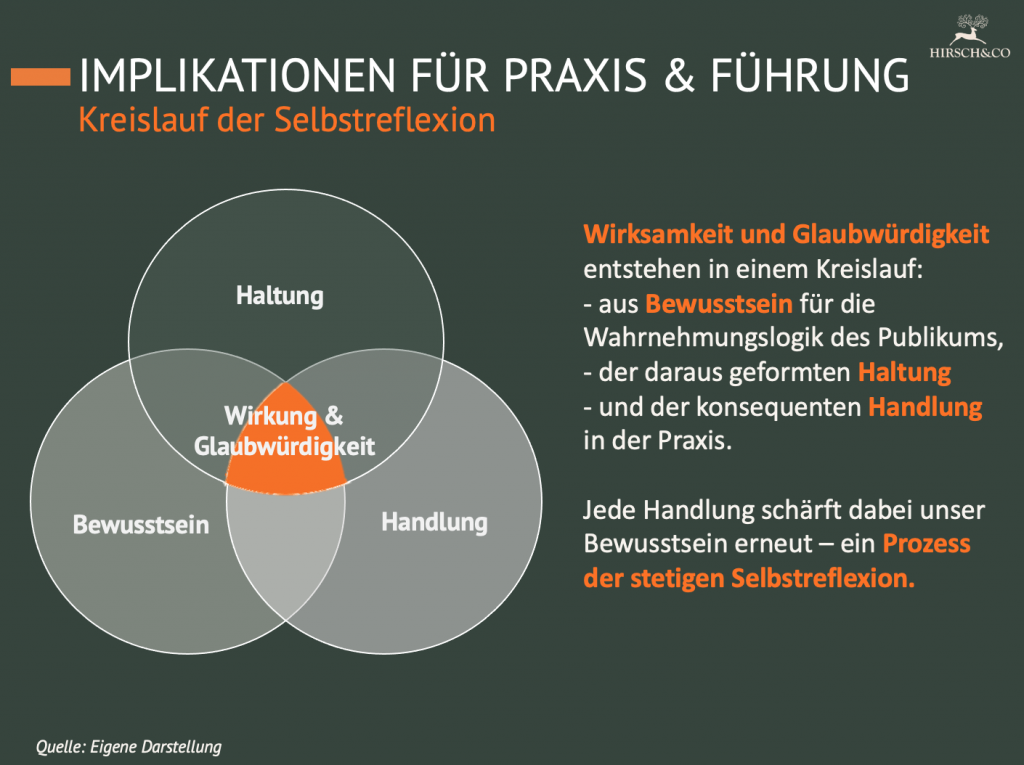

Der Kreislauf der Selbstreflexion

Glaubwürdigkeit und Wirkung entstehen nicht zufällig, sondern durch Reflexion. In meinem Vortrag habe ich diesen Prozess als Kreislauf aus Bewusstsein, Haltung und Handlung beschrieben:

- Bewusstsein: Verstehen, wie Reaktionslogiken in digitalen Teilöffentlichkeiten funktionieren. Wer reagiert worauf? Welche Emotionen erzeugen Sichtbarkeit und welche untergraben sie?

- Haltung: Diese Erkenntnisse in eine persönliche und institutionelle Haltung übersetzen. Haltung bedeutet: zu wissen, wofür man steht und wofür nicht.

- Handlung: Aus der Haltung konkrete Kommunikationsakte ableiten: wie wir posten, welche Bilder wir wählen, welche Worte wir vermeiden, welche Dialoge wir fördern.

Dieser Kreislauf schließt sich stetig, weil jede Handlung neue Reaktionen auslöst und diese wiederum Bewusstsein schaffen. Nur wer sich diesen Mechanismus bewusst macht, kann glaubwürdig kommunizieren.

Was das für die Jagd bedeutet

Viele Jägerinnen und Jäger sind sich der emotionalen Wirkung ihrer digitalen Kommunikation nicht ausreichend bewusst. Gerade in sozialen Medien wird mit Bildern kommuniziert, die tief verankerte Emotionen auslösen wie Mitleid, Abwehr, Empörung.

Insbesondere Erlegerbilder wirken in einem gesellschaftlichen Umfeld, das Tierleid sensibel wahrnimmt, als Auslöser negativer Emotionen. Diese Bilder emotionalisieren nicht konstruktiv, sondern polarisieren. Anstatt Verständnis zu fördern, verschärfen sie die Gräben im Diskurs über die Jagd.

Das führt zu einer paradoxen Situation.

Während die Jägerschaft sich häufig um Aufklärung bemüht, erzeugt ein Teil ihrer Bildsprache genau das Gegenteil, nämlich Abwehrreaktionen und moralische Distanz.

Damit verlagert sich der Diskurs weg vom sachlichen Dialog über Verantwortung, hin zu affektgeladenen Debatten über Moral und Emotion.

Wenn wir dieses Spannungsfeld ernst nehmen, müssen wir bewusster gestalten, wie wir Jagd zeigen und erklären. Nicht, um uns anzupassen, sondern um verstanden zu werden. Denn nur wer verstanden wird, kann langfristig Akzeptanz schaffen.

Jagd ist kein Hobby, sondern gelebte Verantwortung. Sie sichert Artenvielfalt, pflegt und erhält Lebensräume, reguliert Wildbestände und schützt Wälder. Doch all das bleibt unsichtbar, wenn wir es nicht zeigen oder wenn wir es durch ungeeignete Darstellungen überlagern.

Deshalb lautet mein Plädoyer:

- Klarheit schaffen. Was wir tun, müssen wir erklären. Wissenschaftlich fundiert, aber menschlich und zugänglich vermittelt. Nur wer Hintergründe liefert, ermöglicht Verständnis.

- Kontext vor Motiv. Ein polarisierendes Bild ohne Kontextualisierung erzeugt eine moralische Bewertung und keine fachliche! Ein Erlegerbild kann dokumentarisch sinnvoll sein, aber nur, wenn es eingebettet ist in einen erklärenden Rahmen, der Sinn und Haltung vermittelt.

- Dialog statt Rechthaberei. Ziel ist nicht, nur zu überzeugen, sondern Räume für Verständigung zu schaffen. Kommunikation ist kein Schlagabtausch, sondern Beziehungspflege.

- Wissen teilen. Wer erklärt, kann Einfluß nehmen und den Diskurs mitgestalten. Wer schweigt, überlässt das Feld anderen.

- Brücken bauen. Zwischen jagdlicher Praxis, ethischer Verantwortung und öffentlicher Wahrnehmug.

- Selbstreflexion statt Selbstdarstellung. Glaubwürdigkeit entsteht oft auch durch Einsicht. Wer Wirkung will, braucht Haltung.

- Wirkung & Glaubwürdigkeit prüfen. Jede Veröffentlichung ist ein Spiegelbild unserer Werte und reflektiert unsere persönliche Haltung.

Differenzierte und durchdachte Kommunikation bedeutet für uns Jägerinnen und Jäger die Chance, unser Handwerk als das sichtbar zu machen, was sie ist: eine gelebte Verantwortung im Dialog zwischen Mensch, Tier und Umwelt.

Kommunikation erfordert Haltung

Die Jagd ist Teil eines größeren gesellschaftlichen Ökosystems. Sie ist eingebettet in Fragen von Konsum, Nachhaltigkeit, Tierwohl und Biodiversität. Wenn wir über Jagd sprechen, sprechen wir immer auch über die Zukunft unserer Lebensräume und damit über Werte.

Darum ist Kommunikation für die Jägerschaft keine simple Zusatzaufgabe, sondern weit mehr als das. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil sozio-kultureller Nachhaltigkeit. Indem wir reflektiert und selbstbewusst über die Jagd sprechen und durch unsere Dialogbereitschaft dafür sorgen, dass ihre Akzeptanz langfristig erhalten bleibt, zeigen wir, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind.

Kommunikation verlangt die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, den eigenen Standpunkt zu erklären und Widerspruch auszuhalten.

Sie darf kein Nebenschauplatz bleiben. Sie ist Ausdruck dessen, was wir im Innersten vertreten: Respekt, Maß und Verantwortung. Wer diese Haltung nach außen trägt, prägt nicht nur das Bild der Jagd. Er gestaltet aktiv mit, wie unsere Gesellschaft über Natur, Nutzung und Nachhaltigkeit denkt.

Wenn wir die Sprache der Öffentlichkeit verstehen, können wir das Bild der Jagd beeinflussen und aktiv mitgestalten. Nicht durch Rechtfertigung, sondern durch reflektierte Kommunikation. Jagd verdient, verstanden zu werden, nicht verurteilt.

Beitragsfoto: Sara Habermacher via unsplash

0 Kommentare zu “Die öffentliche Wahrnehmung der Jagd im digitalen Debattenraum”